“WITH・YOUくらぶ”会員募集中!!

連続講座・特別講演会・講演&対談・シンポジウム

- HOME

- 連続講座・特別講演会・講演&対談・シンポジウム

- 2026年1月17日(土)新春第1弾「仁藤敦史先生と和田晴吾先生による『講演&対談』シリーズNo1「継体大王の時代―新時代への幕開けー」

好評受付中です。 - No5 2025年9月開講・仁藤先生連続5回講座「ヒメミコの古代史-卑弥呼から聖武の三姉妹まで-

- No6 2025年9月開講・森田喜久男先生連続3回講座「出雲神話の謎に迫る」

- No7 2025年9月開講・山本孝文先生連続5回講座「考古学から見た古代韓半島と倭国」

- 番外 2025年10月開講・武井一先生連続5回講座『朝鮮通信使の道ー江戸時代の誠信外交—』

- No8 2026年1月開講・森田喜久男先生連続5回講座「『出雲国風土記』の神話を読む・歩く」

- No9 2026年2月開講・仁藤先生連続5回講座「邪馬台国論の現在」

2025年開講連続講座

開催会場

講座ごとに明記しています。

オンデマンド講座

会場収録した録画を講座終了後、配信します。

有効期間(3週間)内のご希望日に、ご都合にあわせて受講いただきます。

★資料は会場受講の場合は会場配布、オンデマンド受講の場合は事前にデータ便でご送付いたします。事前に印刷して受講に備えてください。

★講座申し込み時に会場受講、オンデマンド受講いずれの方法で受講を希望されるかを必ずご指定ください。ただし、受講3日前の変更は可能です。

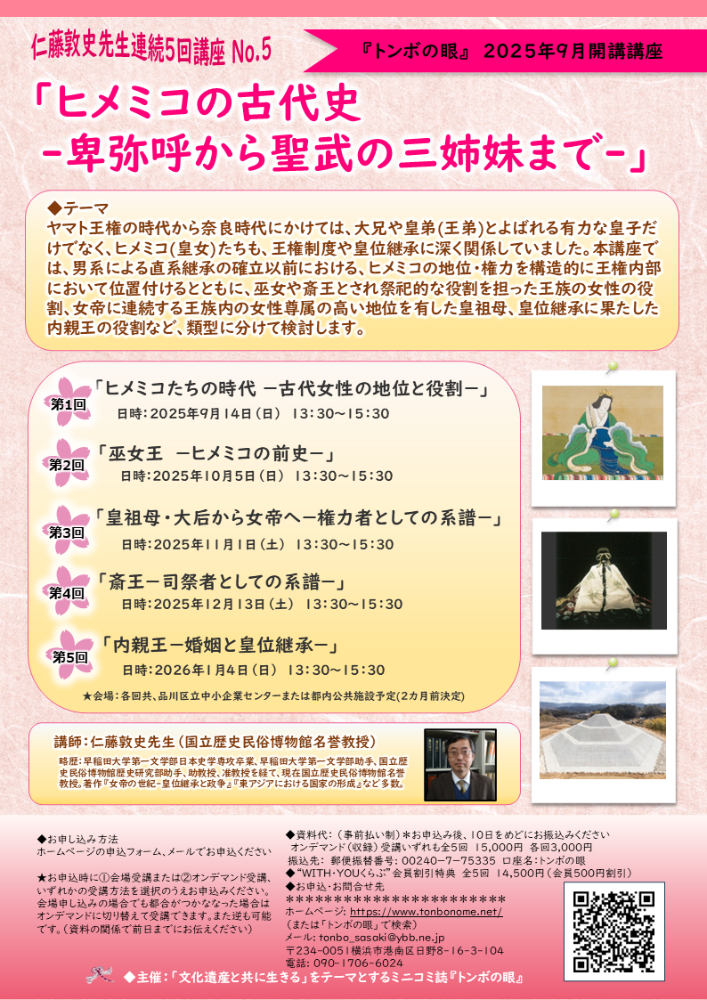

No5 2025年9月開講・仁藤先生連続5回講座「ヒメミコの古代史-卑弥呼から聖武の三姉妹まで-」

講師

- 仁藤敦史先生(国立歴史民俗博物館名誉教授)

資料代

-

資料代

会場(対面)・オンデマンド(収録)受講いずれも

全5回 15,000円 各回3,000円

- “WITH・YOUくらぶ”会員割引特典 全5回 14,500円(会員500円割引)

★お申込時に①会場受講または②オンデマンド受講、いずれかの受講方法を選択のうえお申込みください。

会場申し込みの場合でも都合がつかなくなった場合はオンデマンドに切り替えて受講できます。また逆も可能です。

(資料の関係で前日までにお伝えください)

テーマ

ヤマト王権の時代から奈良時代にかけては、大兄や皇弟(王弟)とよばれる有力な皇子だけでなく、ヒメミコ(皇女)たちも、王権制度や皇位継承に深く関係していました。本講座では、男系による直系継承の確立以前における、ヒメミコの地位・権力を構造的に王権内部において位置付けるとともに、巫女や斎王とされ祭祀的な役割を担った王族の女性の役割、女帝に連続する王族内の女性尊属の高い地位を有した皇祖母、皇位継承に果たした内親王の役割など、類型に分けて検討します。

第1回「ヒメミコたちの時代 -古代女性の地位と役割-」

- 主旨:

序論として古代女性の地位、さらには王族女性の地位と役割についてさまざまな事例を紹介する - 日時:2025年9月14日(日) 13:30~15:30

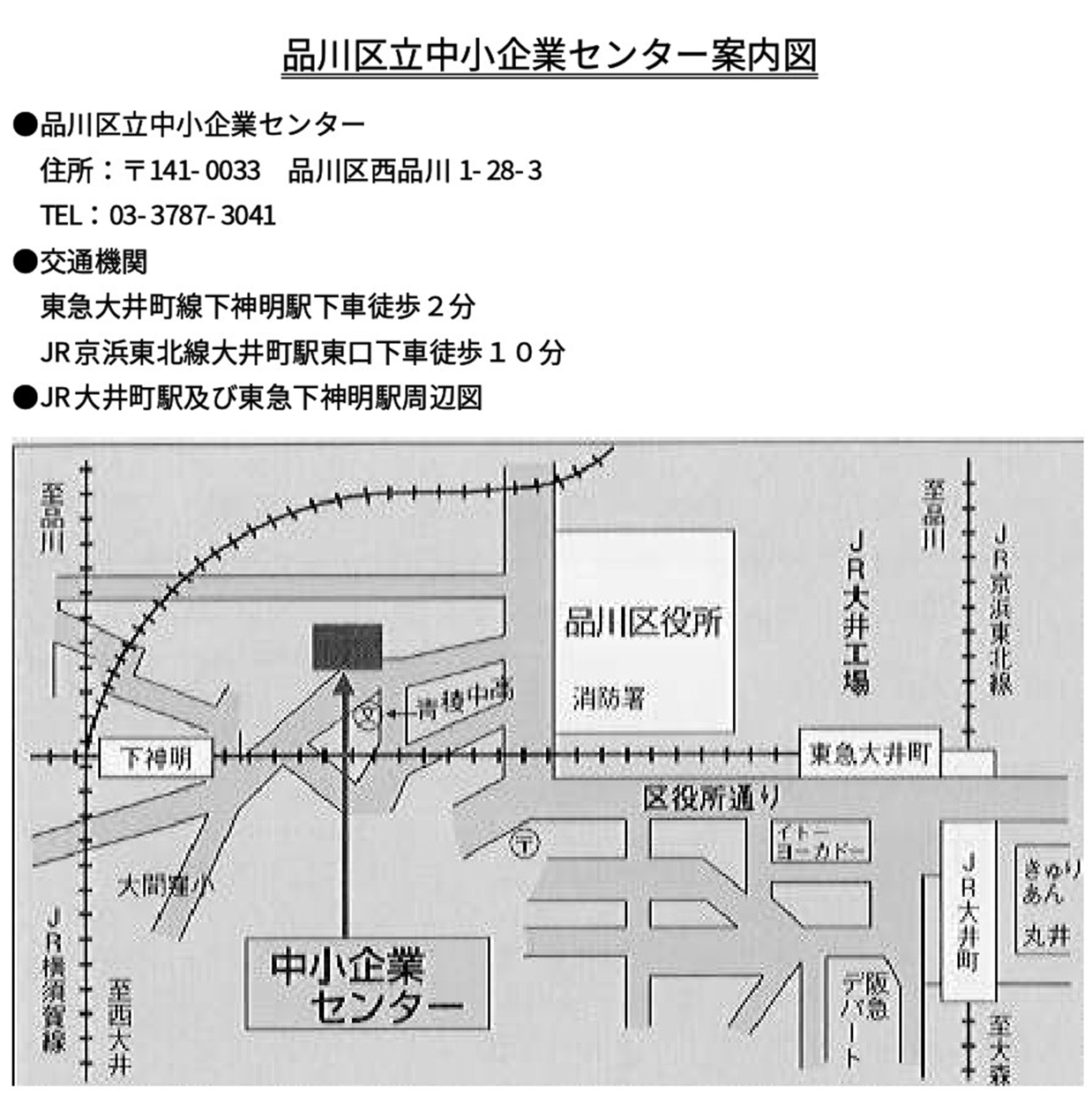

- 会場:品川区立中小企業センター

- 交通:下神明駅出口から徒歩約2分 または大井町駅C出口から徒歩約9分

- オンデマンド配信:収録2日後より3週間内随時受講できます。

第2回「巫女王 -ヒメミコの前史-」

- 主旨:

卑弥呼や神功皇后など、伝説的女王の伝承を、実際の女帝との比較から論じる。 - 日時:2025年10月5日(日) 13:30~15:30

- 会場:品川区立中小企業センター

- 交通:下神明駅出口から徒歩約2分 または大井町駅C出口から徒歩約9分

- オンデマンド配信:収録2日後より3週間内随時受講できます。

第3回「皇祖母・大后から女帝へ-権力者としての系譜-」

- 主旨:

推古から称徳に至る古代女帝の特質を考察する - 日時:2025年11月2日(日) 13:30~15:30

- 会場:品川区立中小企業センター

- 交通:下神明駅出口から徒歩約2分 または大井町駅C出口から徒歩約9分

- オンデマンド配信:収録2日後より3週間内随時受講できます。

第4回「斎王-司祭者としての系譜-」

- 主旨:

大伯皇女から開始された斎王について、王宮制度、斎宮寮、伊勢神宮の成立から検討する。 - 日時:2025年12月14日(日) 13:30~15:30

- 会場:品川区立中小企業センター

- 交通:下神明駅出口から徒歩約2分 または大井町駅C出口から徒歩約9分

- オンデマンド配信:収録2日後より3週間内随時受講できます。

第5回「内親王-婚姻と皇位継承-」

- 主旨:

吉備内親王や聖武の三姉妹(阿倍・不破・井上内親王)を中心に、内親王の役割について、婚姻と皇位継承の観点から考える。 - 日時:2026年1月4日(日) 13:30~15:30

- 会場:イケビズ(IKE・Biz・としま産業振興プラザ)

- 交通:池袋駅西口より徒歩約10分、メトロポリタン改札より約7分

- オンデマンド配信:収録2日後より3週間内随時受講できます。

仁藤敦史先生の横顔

主要著書

- 『古代王権と都城』

- 『律令国家の王権と儀礼』

- 『日本の時代史』4 『卑弥呼と台与-倭国の女王たち』

- 『女帝の世紀-皇位継承と政争』

- 『卑弥呼の「戦争と平和」-「魏志倭人伝」を読む「歴博ブックレット(3)」-』

- 『日本史講座(第1巻)』

- 『東アジアにおける国家の形成』など多数。

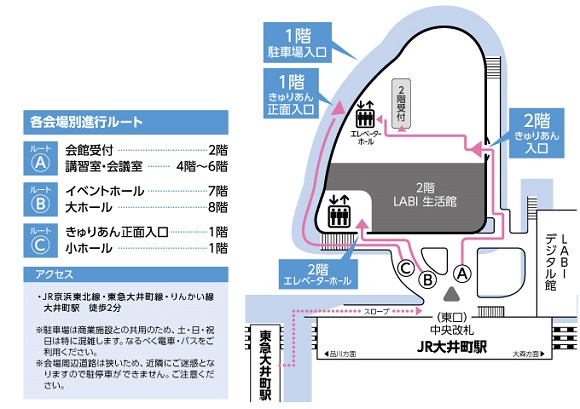

MAP

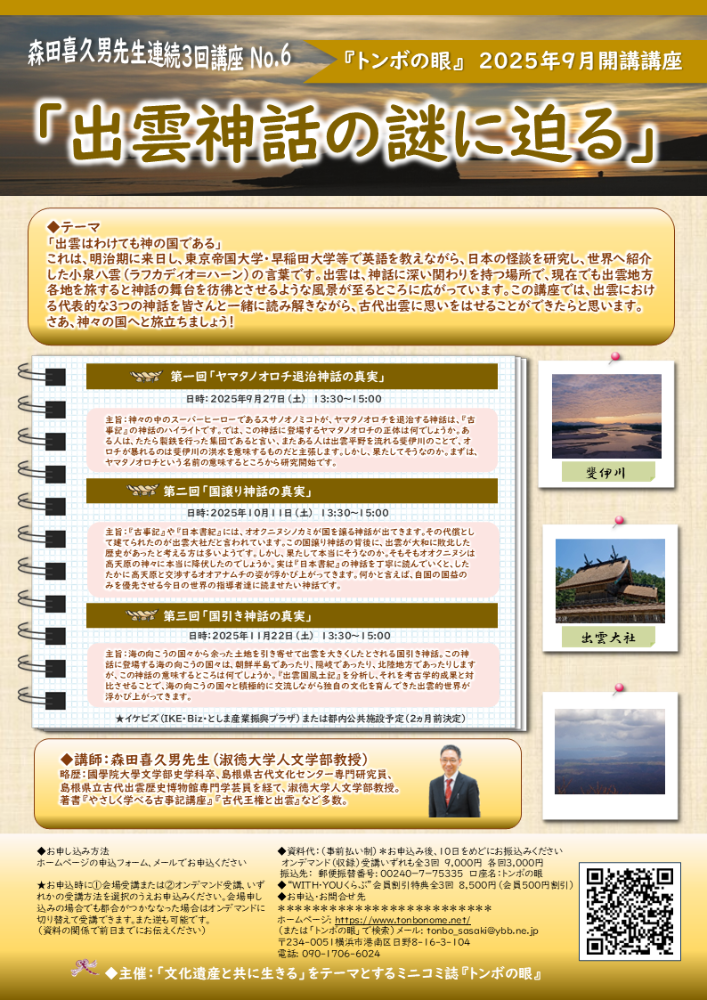

No6 2025年9月開講・森田喜久男先生連続3回講座「出雲神話の謎に迫る」

講師

- 森田喜久男先生(淑徳大学人文学部教授)

資料代

- 資料代

-

全3回 9,000円 各回3,000円

“WITH・YOUくらぶ”会員割引特典 全3回 8,500円(会員500円割引)

- オンデマンド(収録録画)でも受講いただけます。

テーマ

「出雲はわけても神の国である」。

これは、明治期に来日し、東京帝国大学・早稲田大学等で英語を教えながら、日本の怪談を研究し、世界へ紹介した小泉八雲(ラフカディオ=ハーン)の言葉です。

出雲は、神話に深い関わりを持つ場所で、現在でも出雲地方各地を旅すると神話の舞台を彷彿とさせるような風景が至るところに広がっています。

この講座では、出雲における代表的な3つの神話を皆さんと一緒に読み解きながら、古代出雲に思いをはせることができたらと思います。

さあ、神々の国へと旅立ちましょう。

第1回「ヤマタノオロチ退治神話の真実」

- 主旨:

神々の中のスーパーヒーローであるスサノオノミコトが、ヤマタノオロチを退治する神話は、『古事記』の神話のハイライトです。

では、この神話に登場するヤマタノオロチの正体は何でしょうか。

ある人は、たたら製鉄を行った集団であると言い、またある人は出雲平野を流れる斐伊川のことで、オロチが暴れるのは斐伊川の洪水を意味するものだと主張します。

しかし、果たしてそうなのか。まずは、ヤマタノオロチという名前の意味するところから研究開始です。 - 日時:2025年9月27日(土) 13:30~15:00(13:00開場・途中休憩10分)

- 会場:としま区民センター(確定)

東京都豊島区東池袋1丁目20-10 - 交通:JR各線「池袋駅」東口より徒歩7分

- オンデマンド配信:収録2日後より3週間内随時受講できます。

第2回「国譲り神話の真実」

- 主旨:

『古事記』や『日本書紀』には、オオクニヌシノカミ(オオアナムチノカミ)が国を譲る神話が出てきます。

その代償として建てられたのが出雲大社だと言われています。

この国譲り神話の背後に、出雲が大和に敗北した歴史があったと考える方は多いようです。

しかし、果たして本当にそうなのか。そもそもオオクニヌシ(オオアナムチ)は高天原の神々に本当に降伏したのでしょうか。

実は『日本書紀』の神話を丁寧に読んでいくと、したたかに高天原と交渉するオオアナムチの姿が浮かび上がってきます。

何かと言えば、自国の国益のみを優先させる今日の世界の指導者達に読ませたい神話です。 - 日時:2025年10月11日(土) 13:30~15:00(13:00開場・途中休憩10分)

- 都合により日時が変更となっています。日時・時間にご注意ください。

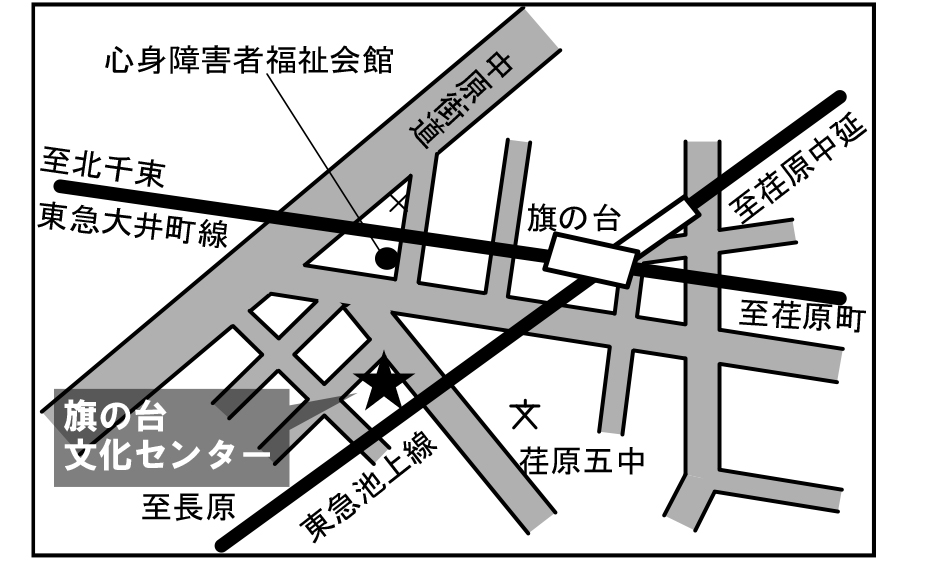

日時:2025年11月22日(土) 13:30~15:00(13:00開場・途中休憩10分) - 会場:品川区立旗の台文化センター

- 交通:東急池上線・大井町線 旗の台駅南口徒歩3分

会場地図は下段に掲載 - オンデマンド配信:収録2日後より3週間内随時受講できます。

第3回「国引き神話の真実」

- 主旨:

海の向こうの国々から余った土地を引き寄せて出雲を大きくしたとされる国引き神話。

この神話に登場する海の向こうの国々は、朝鮮半島であったり、隠岐であったり、北陸地方であったりしますが、この神話の意味するところは何でしょうか。

『出雲国風土記』を分析し、それを考古学的成果と対比させることで、海の向こうの国々と積極的に交流しながら独自の文化を育んできた出雲的世界が浮かび上がってきます。 - 日時:2025年11月22日(土) 13:30~15:00(13:00開場・途中休憩10分)

- 都合により日時が変更となっています。日時・時間にご注意ください。

日時:2025年12月17日(水) 15:30~16:50(15:00開場・途中休憩10分) - 会場:イケビズ(IKE・Biz・としま産業振興プラザ)(決定)

- 交通:池袋駅西口より徒歩約10分、メトロポリタン改札より約7分

- オンデマンド配信:収録2日後より3週間内随時受講できます。

森田喜久男(もりた・きくお)先生の横顔

主要著書

- 『日本古代の王権と山野河海』(単著 吉川弘文館 2009年)

- 『やさしく学べる古事記講座』(単著 ハーベスト出版 2012年)

- 『古代王権と出雲』(単著 同成社 2014年)

- 『能登・加賀立国と地域社会』(単著 同成社 2021年)

- 『総説博物館を学ぶ』(共著 同成社 2024年)ほか

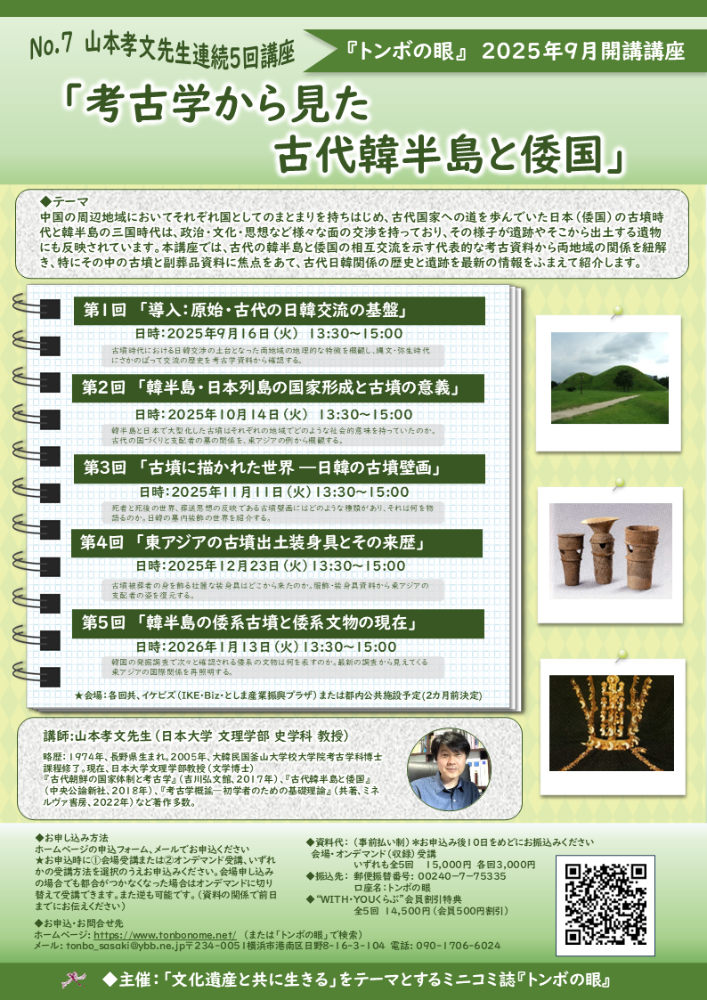

No7 2025年9月開講・山本孝文先生連続5回講座「考古学から見た古代韓半島と倭国」

講師

- 山本孝文先生(日本大学 文理学部 史学科 教授)

資料代

- 資料代

- 全5回 15,000円 各回3,000円

“WITH・YOUくらぶ”会員割引特典 全5回 14,500円(会員500円割引)

- オンデマンド(収録録画)でも受講いただけます。

テーマ

中国の周辺地域においてそれぞれ国としてのまとまりを持ちはじめ、古代国家への道を歩んでいた日本(倭国)の古墳時代と韓半島の三国時代は、政治・文化・思想など様々な面の交渉を持っており、その様子が遺跡やそこから出土する遺物にも反映されています。本講座では、古代の韓半島と倭国の相互交流を示す代表的な考古資料から両地域の関係を紐解き、特にその中の古墳と副葬品資料に焦点をあて、古代日韓関係の歴史と遺跡を最新の情報をふまえて紹介します。

第1回 「導入:原始・古代の日韓交流の基盤」

- 主旨:

古墳時代における日韓交渉の土台となった両地域の地理的な特徴を概観し、縄文・弥生時代にさかのぼって交流の歴史を考古学資料から確認する。 - 日時:2025年9月16日(火) 13:30~15:00(13:00開場・途中休憩10分)

- 会場:イケビズ(IKE・Biz・としま産業振興プラザ)

- 交通:池袋駅西口より徒歩約10分、メトロポリタン改札より約7分

- オンデマンド配信:収録2日後より3週間内随時受講できます。

第2回 「韓半島・日本列島の国家形成と古墳の意義」

- 主旨:

韓半島と日本で大型化した古墳はそれぞれの地域でどのような社会的意味を持っていたのか。古代の国づくりと支配者の墓の関係を、東アジアの例から概観する。 - 日時:2025年10月14日(火) 13:30~15:00(13:00開場・途中休憩10分)

- 会場:品川区立中小企業センター

- 交通:下神明駅出口から徒歩約2分 または大井町駅C出口から徒歩約9分

- オンデマンド配信:収録2日後より3週間内随時受講できます。

第3回 「古墳に描かれた世界 ―日韓の古墳壁画」

- 主旨:

死者と死後の世界、葬送思想の反映である古墳壁画にはどのような種類があり、それは何を物語るのか。日韓の墓内装飾の世界を紹介する。 - 日時:2025年11月11日(火)13:30~15:00(13:00開場・途中休憩10分)

- 会場:きゅりあん(品川区立総合区民会館)

東京都品川区東大井5丁目18-1 - 交通:JR京浜東北線、京急大井町線、りんかい線 大井町駅[中央東口徒歩2分

- オンデマンド配信:収録2日後より3週間内随時受講できます。

第4回 「東アジアの古墳出土装身具とその来歴」

- 主旨:

古墳被葬者の身を飾る壮麗な装身具はどこから来たのか。服飾・装身具資料から東アジアの支配者の姿を復元する。 - 日時:2025年12月23日(火)13:30~15:00(13:00開場・途中休憩10分)

- 会場:きゅりあん(品川区立総合区民会館)

東京都品川区東大井5丁目18-1 - 交通:JR京浜東北線、京急大井町線、りんかい線 大井町駅[中央東口徒歩2分

- オンデマンド配信:収録2日後より3週間内随時受講できます。

第5回 「韓半島の倭系古墳と倭系文物の現在」

- 主旨:

韓国の発掘調査で次々と確認される倭系の文物は何を表すのか。最新の調査から見えてくる東アジアの国際関係を再照明する。 - 日時:2026年1月13日(火)13:30~15:00(13:00開場・途中休憩10分)

- 会場:きゅりあん(品川区立総合区民会館)

東京都品川区東大井5丁目18-1 - 交通:JR京浜東北線、京急大井町線、りんかい線 大井町駅[中央東口徒歩2分

- オンデマンド配信:収録2日後より3週間内随時受講できます。

山本孝文先生の横顔

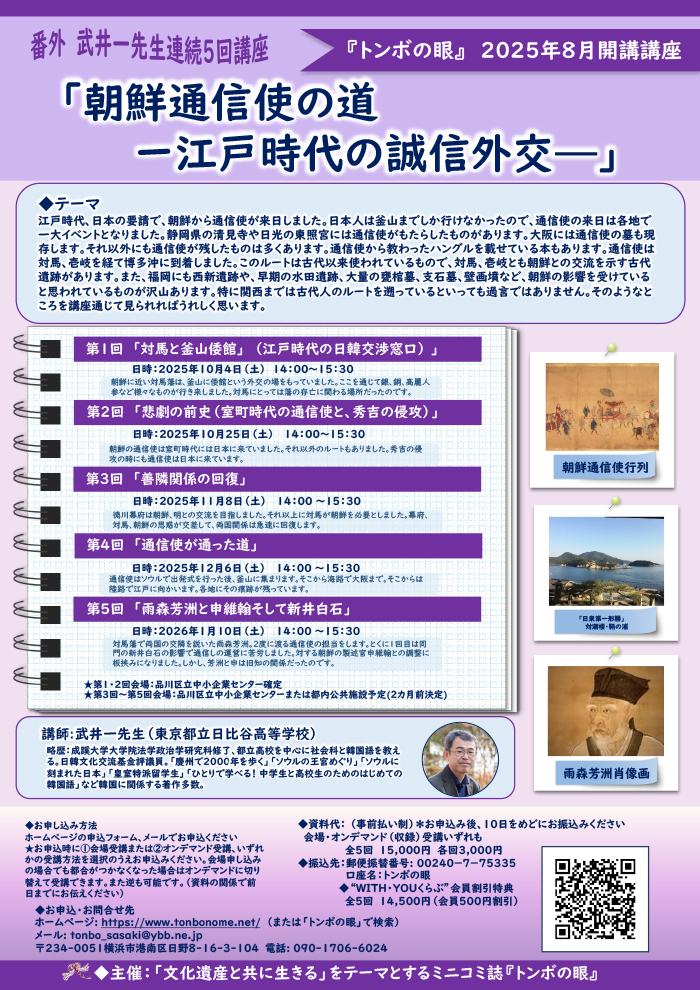

番外 2025年10月開講・武井一先生連続5回講座『朝鮮通信使の道ー江戸時代の誠信外交—』

講師

- 武井一(たけいはじめ)先生(東京都立日比谷高等学校講師)

資料代

- 資料代

- 全5回15,000円 各回3,000円

“WITH・YOUくらぶ”会員割引特典 全5回 14,500円(会員500円割引)

- オンデマンド(収録録画)でも受講いただけます。

テーマ

江戸時代、日本の要請で、朝鮮から通信使が来日しました。日本人は釜山までしか行けなかったので、通信使の来日は各地で一大イベントとなりました。

静岡県の清見寺や日光の東照宮には通信使がもたらしたものがあります。大阪には通信使の墓も現存します。それ以外にも通信使が残したものは多くあります。通信使から教わったハングルを載せている本もあります。通信使は対馬、壱岐を経て博多沖に到着しました。このルートは古代以来使われているもので、対馬、壱岐とも朝鮮との交流を示す古代遺跡があります。また、福岡にも西新遺跡や、早期の水田遺跡、大量の甕棺墓、支石墓、壁画墳など、朝鮮の影響を受けていると思われているものが沢山あります。特に関西までは古代人のルートを遡っているといっても過言ではありません。そのようなところを講座通じて見られればうれしく思います。

第1回 「対馬と釜山倭館」 (江戸時代の日韓交渉窓口)

- 日時:2025年10月4日(土) 14:00~15:30 (受付13:30)

- 会場:品川区立中小企業センター

- 交通:下神明駅出口から徒歩約2分 または大井町駅C出口から徒歩約9分

- オンデマンド配信:収録2日後より3週間内随時受講できます。

第2回 「悲劇の前史(室町時代の通信使と、秀吉の侵攻)」

- 日時:2025年10月25日(土) 14:00~15:30 (受付13:30)

- 会場:品川区立中小企業センター

- 交通:下神明駅出口から徒歩約2分 または大井町駅C出口から徒歩約9分

- オンデマンド配信:収録2日後より3週間内随時受講できます。

第3回 「善隣関係の回復」

- 日時:2025年11月8日(土) 14:00~15:30 (受付13:30)

- 会場:荏原(エバラ)第4区民集会所

東京都品川区中延5丁目3−12 - 交通:東急大井町線(各停)荏原町駅から徒歩約1分荏原(エバラ)第4区民集会所

- オンデマンド配信:収録2日後より3週間内随時受講できます。

第4回 「通信使が通った道」

- 日時:2025年12月6日(土) 14:00~15:30 (受付13:30)

- 会場:きゅりあん(品川区立総合区民会館)

東京都品川区東大井5丁目18-1 - 交通:JR京浜東北線、京急大井町線、りんかい線 大井町駅[中央東口徒歩2分

- オンデマンド配信:収録2日後より3週間内随時受講できます。

第5回 「雨森芳洲と申維翰(シンユハン) そして新井白石」

- 日時:2026年1月10日(土) 14:00~15:30 (受付13:30)

- 会場:品川区立中小企業センター

- 交通:下神明駅出口から徒歩約2分 または大井町駅C出口から徒歩約9分

- オンデマンド配信:収録2日後より3週間内随時受講できます。

武井一先生の横顔

主要著書

- 『慶州で2000年を歩く』

- 『ソウルの王宮めぐり』

- 『ソウルに刻まれた日本』

- 『皇室特派留学生』

- 『ひとりで学べる! 中学生と高校生のためのはじめての韓国語』など韓国に関係する著書多数。

KBS日本語放送で歴史関係の解説なども経験。

No8 2026年1月開講・森田喜久男先生連続5回講座「『出雲国風土記』の神話を読む・歩く」

講師

- 森田喜久男先生(淑徳大学人文学部教授)

資料代

- 資料代

- 全5回 15,000円 各回3,000円 (事前払い制)

- “WITH・YOUくらぶ”会員割引特典 全5回 14,500円(会員500円割引)

- オンデマンド(収録録画)でも受講いただけます。

テーマ

NHK朝ドラ「ばけばけ」で脚光を浴びている小泉八雲(ラフカディオ=ハーン)。出雲では、彼はヘルンと呼ばれています。ヘルンは「出雲はわけても神々の国である」という言葉を残しました。

さて、出雲神話というと都会に住む皆さんが、真っ先に思い浮かぶのは、『古事記』の神話だと思います。スサノオノミコトがヤマタノオロチを退治した話やオオクニヌシノミコトがイナバノシロウサギを助けた話など。あるいは、オオクニヌシノミコトが国譲りを行って出雲大社が創建された話もお聞きになったことがあるのではと思います。

書店に行けば、出雲には強大な勢力があったが、大和に敗北して忍従の日々を強いられた。そういった本が売れています。

私はそういった考えをお持ちの方々を丸ごと否定するつもりはありません。でも、そういった方々にこそ、『出雲国風土記』を読んで、出雲の地を旅していただきたいのです。そして「等身大の出雲」「素顔の出雲」を感じ取っていただきたい。それが出雲で19年間生きた私の願いです。

この講座では、知られているようで実はあまり知られていない『出雲国風土記』の神話を読み解き、「神々の首都」へ皆さんを誘いたいと思います。

第1回「国引き神話の成立と変容 」

- 主旨:海の彼方から余った国を引っ張ってきて出雲を大きくしたという国引き神話。皆さんの一番の関心事は海の向こうの国々と出雲との交流だと思います。国引き神話はスケールの大きな神話ですよね。でも、足下にも目を向けてみましょう。国引きの神様が用いた綱は、薗の長浜と夜見島だと言われています。そこは古代においてはどのような場所だったのでしょうか。

- 日時:2026年1月11日(日) 13:30~15:00(13:00開場・途中休憩10分)

- 会場:イケビズ(IKE・Biz・としま産業振興プラザ)

- 交通:池袋駅西口より徒歩約10分、メトロポリタン改札より約7分

- オンデマンド配信:収録2日後より3週間内随時受講できます。

第2回 「『出雲国風土記』のオオナムチ神話」

- 主旨:『古事記』ではオオクニヌシノミコトは国作りの神として描かれていますが、『出雲国風土記』のオオナムチはさらにスケールが大きいです。この神は、「天下を造った神」とされているのです。では、オオナムチはどのようにして「天下」を造ったのでしょうか。この神の出雲における足跡をたどります。

- 日時:2025年2月8日(土) 13:30~15:00(13:00開場・途中休憩10分)

- 会場:品川区立中小企業センター

- 交通:下神明駅出口から徒歩約2分 または大井町駅C出口から徒歩約9分

- オンデマンド配信:収録2日後より3週間内随時受講できます。

第3回「『出雲国風土記』のスサノオ神話」

- 主旨: 『古事記』ではスサノオノミコトはヤマタノオロチを退治した英雄神として描かれていますが、『出雲国風土記』のスサノオノミコトは、もっと素朴な神として描かれています。しかもその信仰圏は中国山地の向こうである備後にまで及んでいます。実は、『出雲国風土記』のスサノオノミコトこそが、本来の姿に近いのです。

- 日時:2025年3月15日(日) 13:30~15:00(13:00開場・途中休憩10分)

- 会場:きゅりあん(品川区立総合区民会館) またはIKEBIZU 予定(2カ月前決定)

- 交通:JR京浜東北線、京急大井町線、りんかい線 大井町駅[中央東口徒歩2分

- オンデマンド配信:収録2日後より3週間内随時受講できます。

第4回 「熊野大神について」

- 主旨:『出雲国風土記』では、オオナムチと一体的な存在として熊野大神が登場します。どんな神であったのか、この点について『出雲国風土記』は多くを語りませんが、この神にまつわる熊野山に注目してみると、古代出雲におけるこの神の重要性が浮かび上がってきます。

- 日時:2025年4月19日(日) 13:30~15:00(13:00開場・途中休憩10分)

- 会場:きゅりあん(品川区立総合区民会館) またはIKEBIZU 予定(2カ月前決定)

- 交通:JR京浜東北線、京急大井町線、りんかい線 大井町駅[中央東口徒歩2分

- オンデマンド配信:収録2日後より3週間内随時受講できます。

第5回 「佐太大神の誕生」

- 主旨: 出雲東部においては、佐太神社が神在祭において重要な役割を果たします。その祭神佐太大神は、『出雲国風土記』によれば加賀神埼で生まれました。その場所は、海に向かって開かれた海蝕洞窟で、今日、「加賀潜戸」に比定されています。では、佐太大神はなぜ海に通ずる洞窟で生まれたのか。この神話の意味するところは何でしょうか。

- 日時:2026年5月17日(日) 13:30~15:00(13:00開場・途中休憩10分)

- 会場:きゅりあん(品川区立総合区民会館) またはIKEBIZU 予定(2カ月前決定)

- 交通:JR京浜東北線、京急大井町線、りんかい線 大井町駅[中央東口徒歩2分

- オンデマンド配信:収録2日後より3週間内随時受講できます。

森田喜久男(もりた・きくお)先生の横顔

主要著書

- 『日本古代の王権と山野河海』(単著 吉川弘文館 2009年)

- 『やさしく学べる古事記講座』(単著 ハーベスト出版 2012年)

- 『古代王権と出雲』(単著 同成社 2014年)

- 『能登・加賀立国と地域社会』(単著 同成社 2021年)

- 『総説博物館を学ぶ』(共著 同成社 2024年)ほか

No9 2026年2月開講・仁藤敦史先生連続5回講座「邪馬台国論の現在」

講師

- 仁藤敦史先生(国立歴史民俗博物館名誉教授)

資料代

- 資料代

- 会場(対面)・オンデマンド(収録)受講いずれも

全5回 15,000円 各回3,000円 - “WITH・YOUくらぶ”会員または早期申込割引(2025年10月31日までにお申込み手続き終了の場合14,500円)※重複割引はありません。

-

★お申込時に①会場受講または②オンデマンド受講、いずれかの受講方法を選択のうえお申込みください。

会場申し込みの場合でも都合がつかなくなった場合はオンデマンドに切り替えて受講できます。また逆も可能です。

(資料の関係で前日までにお伝えください)

テーマ

「魏志倭人伝」の記述や最新の考古学的成果を基礎として、近年有力となった畿内説の立場に立ちながら、東アジア史の観点から卑弥呼の王権と公孫氏や魏王朝との外交関係を検討する。鬼道を駆使する卑弥呼は、普遍性を有する鏡の祭祀により、倭国乱により疲弊した大人層の支持を得て「共立」される。そこでは、「一大率」「大倭」「都市」などの国を超えた官職を設定することで、鉄資源や先進文物の流通をコントロールし、倭国王としての求心性を維持したと考えられる。近年では成立年代が三世紀にまでさかのぼると考えられるようになった前方後円墳の成立プロセスを、普遍的な鏡の祭祀という視角から論じる。

第1回 「邪馬台国研究の歩み-研究の現状と課題-」

- 日時:2026年2月5日(木)13:30~15:00(13:00開場・途中休憩10分)

- 会場:きゅりあん(品川区立総合区民会館) (4階研修室)

- 交通:JR京浜東北線、京急大井町線、りんかい線 大井町駅[中央東口徒歩2分

- オンデマンド配信:収録2日後より3週間内随時受講できます。

第2回 「倭国と倭国王の成立-倭国乱と卑弥呼の共立-」

- 日時:2026年3月5日(木)13:30~15:00(13:00開場・途中休憩10分)

- 会場:きゅりあん(品川区立総合区民会館) (4階研修室)

- 交通:JR京浜東北線、京急大井町線、りんかい線 大井町駅[中央東口徒歩2分

- オンデマンド配信:収録2日後より3週間内随時受講できます。

第3回 「卑弥呼と公孫氏政権-景初二年の虚実-」

- 日時:2026年4月2日(木)13:30~15:00(13:00開場・途中休憩10分)

- 会場:きゅりあん(品川区立総合区民会館) (4階研修室)

- 交通:JR京浜東北線、京急大井町線、りんかい線 大井町駅[中央東口徒歩2分

- オンデマンド配信:収録2日後より3週間内随時受講できます。

第4回 「卑弥呼と魏王朝-女王国・倭女王・親魏倭王-」

- 日時:2026年5月28日(木)13:30~15:00(13:00開場・途中休憩10分)

- 会場:きゅりあん(品川区立総合区民会館) または都内公共施設予定(2カ月前決定) 東京都品川区東大井5丁目18-1

- 交通:JR京浜東北線、京急大井町線、りんかい線 大井町駅[中央東口徒歩2分

- オンデマンド配信:収録2日後より3週間内随時受講できます。

第5回 「卑弥呼王権の特質-鬼道と親魏倭王-」

- 主旨: 出雲東部においては、佐太神社が神在祭において重要な役割を果たします。その祭神佐太大神は、『出雲国風土記』によれば加賀神埼で生まれました。その場所は、海に向かって開かれた海蝕洞窟で、今日、「加賀潜戸」に比定されています。では、佐太大神はなぜ海に通ずる洞窟で生まれたのか。この神話の意味するところは何でしょうか。

- 日時:2026年6月4日(木)13:30~15:00(13:00開場・途中休憩10分)

- 会場:きゅりあん(品川区立総合区民会館) または都内公共施設予定(2カ月前決定) 東京都品川区東大井5丁目18-1

- 交通:JR京浜東北線、京急大井町線、りんかい線 大井町駅[中央東口徒歩2分

- オンデマンド配信:収録2日後より3週間内随時受講できます。

仁藤敦史先生の横顔

主要著書

『古代王権と都城』『女帝の世紀-皇位継承と政争』『東アジアにおける国家の形成』『東アジアにおける国家の形成』『加耶/任那―古代朝鮮に倭の拠点はあったか』など多数。

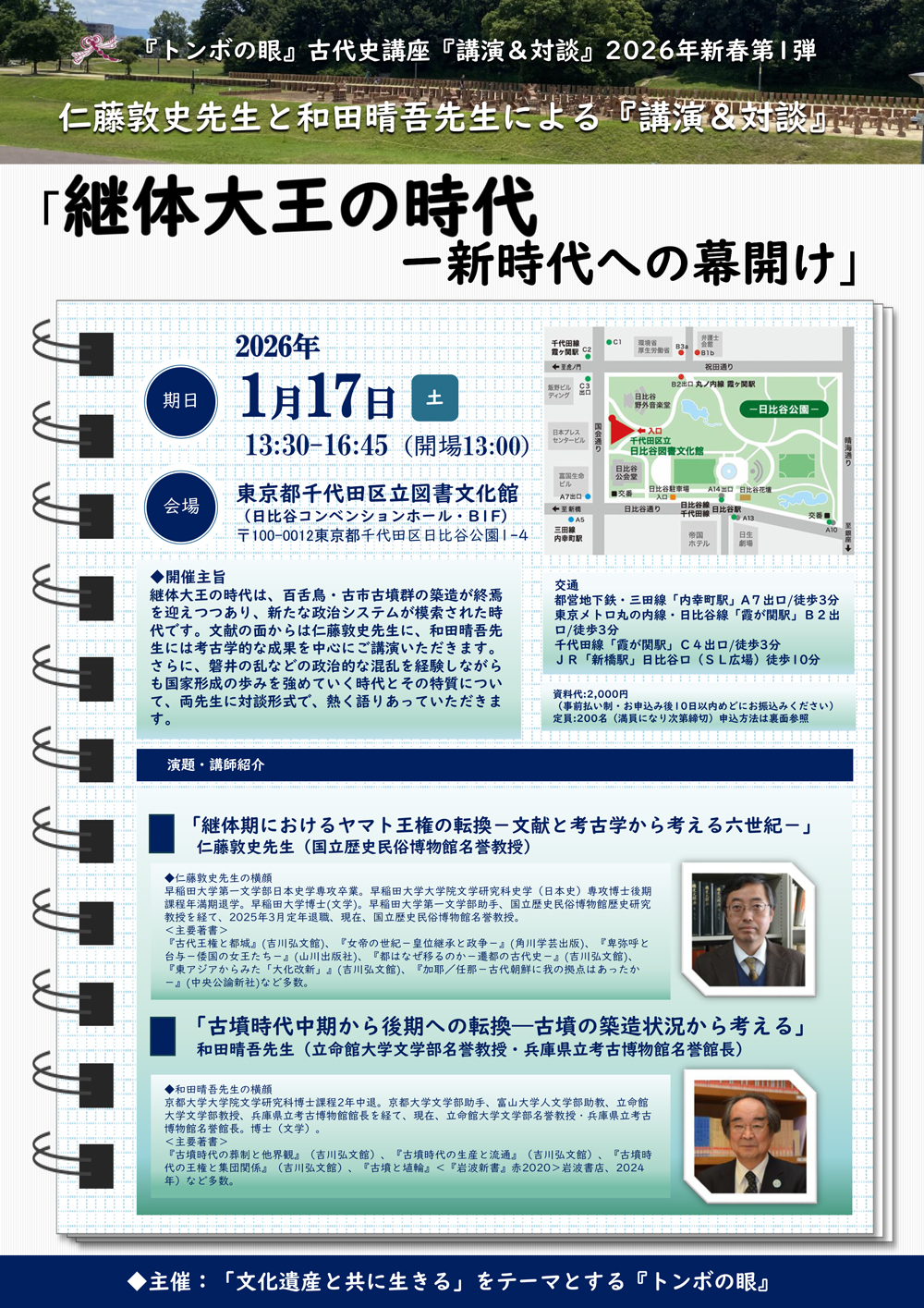

2026年新春第1弾!!

「仁藤敦史先生と和田晴吾先生による『講演&対談』シリーズNo1」

「継体大王の時代―新時代への幕開けー」

継体大王の時代は、百舌鳥・古市古墳群の築造が終焉を迎えつつあり、新たな政治システムが模索された時代です。文献の面からは仁藤敦史先生に、和田晴吾先生には考古学的な成果を中心にご講演いただきます。さらに、磐井の乱などの政治的な混乱を経験しながらも国家形成の歩みを強めていく時代とその特質について、両先生に対談形式で、熱く語りあっていただきます。

期日

- 2026年1月17日(土)

時間

- 13:30~16:45(開場:13:00)

会場

- 東京都 千代田区立図書文化館・日比谷コンベンションホール(B1F)

〒100-0012 千代田区日比谷公園1-4

交通

- 都営地下鉄・三田線「内幸町駅」A7出口/徒歩3分

- 東京メトロ・丸の内線・日比谷線「霞が関駅」B2出口/徒歩3分

・千代田線「霞が関駅」C4出口/徒歩3分 - JR「新橋駅」日比谷口(SL広場)徒歩10分

会場地図

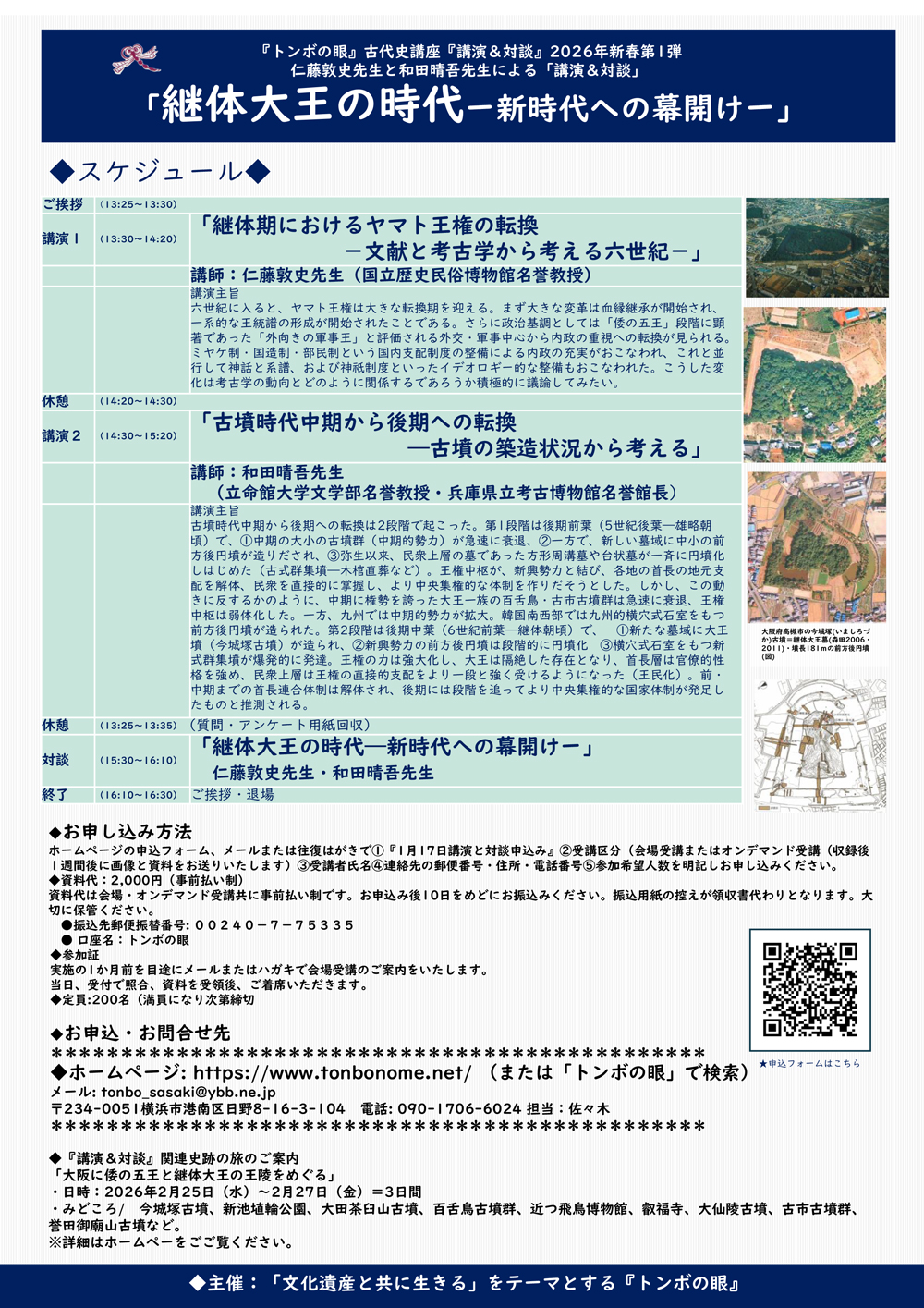

ご挨拶

- (13:25~13:30)

講演1

- (13:30~14:20)

「継体期におけるヤマト王権の転換−文献と考古学から考える六世紀−」

- 講師:仁藤敦史先生(国立歴史民俗博物館名誉教授)

講演主旨:

六世紀に入ると、ヤマト王権は大きな転換期を迎える。まず大きな変革は血縁継承が開始され、一系的な王統譜の形成が開始されたことである。さらに政治基調としては「倭の五王」段階に顕著であった「外向きの軍事王」と評価される外交・軍事中心から内政の重視への転換が見られる。ミヤケ制・国造制・部民制という国内支配制度の整備による内政の充実がおこなわれ、これと並行して神話と系譜、および神祇制度といったイデオロギー的な整備もおこなわれた。こうした変化は考古学の動向とどのように関係するであろうか積極的に議論してみたい。

■ 休憩

- (14:20~14:30)

■ 講演2

- (14:30~15:20)

『古墳時代中期から後期への転換―古墳の築造状況から考える』

- 講師:和田晴吾先生(立命館大学文学部名誉教授・兵庫県立考古博物館名誉館長)

講演主旨:

• 古墳時代中期から後期への転換は2段階で起こった。第1段階は後期前葉(5世紀後葉―雄略朝頃)で、①中期の大小の古墳群(中期的勢力)が急速に衰退、②一方で、新しい墓域に中小の前方後円墳が造りだされ、③弥生以来、民衆上層の墓であった方形周溝墓や台状墓が一斉に円墳化しはじめた(古式群集墳―木棺直葬など)。王権中枢が、新興勢力と結び、各地の首長の地元支配を解体、民衆を直接的に掌握し、より中央集権的な体制を作りだそうとした。

• しかし、この動きに反するかのように、中期に権勢を誇った大王一族の百舌鳥・古市古墳群は急速に衰退、王権中枢は弱体化した。一方、九州では中期的勢力が拡大。韓国南西部では九州的横穴式石室をもつ前方後円墳が造られた。

• 第2段階は後期中葉(6世紀前葉―継体朝頃)で、 ①新たな墓域に大王墳(今城塚古墳)が造られ、②新興勢力の前方後円墳は段階的に円墳化 ③横穴式石室をもつ新式群集墳が爆発的に発達。王権の力は強大化し、大王は隔絶した存在となり、首長層は官僚的性格を強め、民衆上層は王権の直接的支配をより一段と強く受けるようになった(王民化)。

• 前・中期までの首長連合体制は解体され、後期には段階を追ってより中央集権的な国家体制が発足したものと推測される。

■ 休憩 (質問アンケート回収)

- (15:20~15:30)

■ 対談

- (15:30~16:10)

「継体大王の時代―新時代への幕開けー」

仁藤敦史先生・和田晴吾先生

■ 終了

- ご挨拶

仁藤敦史先生の横顔

主要著書

『古代王権と都城』『女帝の世紀-皇位継承と政争』『東アジアにおける国家の形成』『東アジアにおける国家の形成』『加耶/任那―古代朝鮮に倭の拠点はあったか』など多数。

和田晴吾(わだせいご)先生の横顔

主要著書

『古墳時代の葬制と他界観』(吉川弘文館、2014年)、『古墳時代の生産と流通』(吉川弘文館、2015年)、『古墳時代の王権と集団関係』(吉川弘文館、2018年)、『古墳と埴輪』<『岩波新書』赤2020>岩波書店、2024年)、(「今城塚古墳」の出典・原口正三ほか『高槻市史』第6巻(考古編)1973年)

資料代(事前払い制 申込後10日をメドにお支払いください)

- 2,000円 “WITH・YOUくらぶ”会員割引特典1,500円(事前払い制)